Personne n’est en mesure actuellement de prévoir ce qui peut se passer

en cas de problème sur un réseau européen à majorité d’énergies

renouvelables aléatoires et diffuses.

Par Michel Negynas.

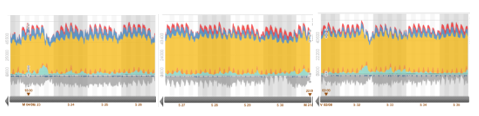

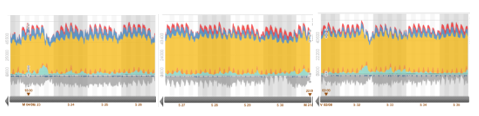

Ci-dessous la production française d’électricité par filière en juin,

juillet et août. L’éolien est en bleu clair, le solaire en jaune

foncé : ils sont marginaux. Nous en avons pourtant installé 25 GW,

l’équivalent de 16 EPR !

On

voit que les seuls moments ou l’éolien devient un peu significatif,

c’est par des « coups de vent » d’une journée ou deux. Non seulement

cela ne sert à rien, mais cela pourrait poser de gros problèmes si nous

réalisons le programme de développement des énergies renouvelables (ENR)

à 2035.

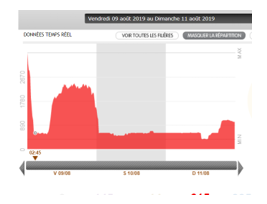

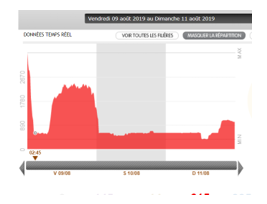

Que s’est il passé sur le réseau électrique le week-end des 10 et 11

août ? (voir ECO2 mix, l’excellent site de RTE, Réseau de Transport

Electrique, filiale d’EDF)

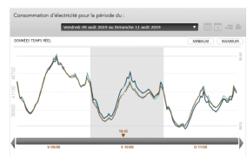

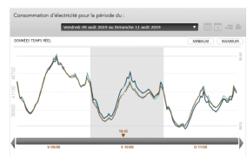

La puissance appelée par le réseau était de l’ordre de 40 GW, contre

90 GW à la pointe d’hiver. Normal en période de vacances et de chaleur.

Comme d’habitude, la consommation a chuté, de l’ordre de 6 GW de pointe à

pointe entre le vendredi et le samedi :

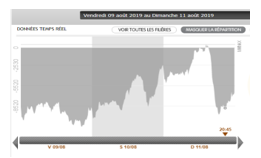

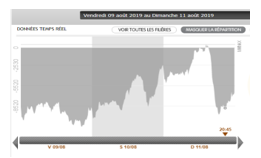

Mais

il se trouve que le vent est passé de 4 à 9 GW entre vendredi midi et

samedi midi… et manque de chance, le Soleil s’y est mis aussi, mais lui,

comme d’habitude : il a pris 5 GW dans la journée de samedi entre 7 h

et midi !

Résumons-nous : la consommation baisse 6 GW, la production aléatoire

augmente de 10 GW… 16 GW de baisse à gérer pour les centrales pilotables

dans la journée de vendredi et samedi…

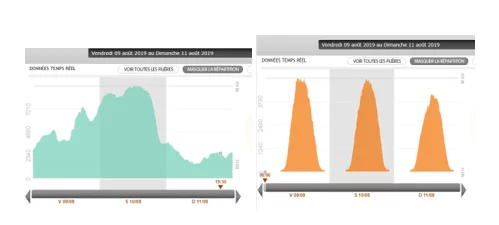

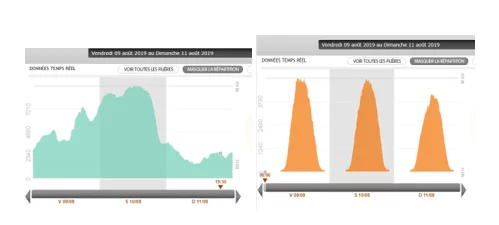

En 7 heures, le nucléaire a du baisser de 10 GW la nuit de vendredi à

samedi… une gymnastique périlleuse non pas à cause du volume, mais de

la vitesse de la baisse, d’autant qu’il lui a fallu ré‑accélérer dans la

journée de dimanche, où la situation était encore plus critique : en

effet, le vent était retombé à 2 GW, après une chute encore plus brutale

que la montée et le Soleil brillait un peu moins. De 18 h à 22 h 30

samedi, la production des ENR a perdu 5,7 GW, plus d’un GW par heure !

Le gaz s’est adapté lui aussi… cette gymnastique a dû faire dégringoler les rendements… Bonjour le CO2 !

Les

exports ont baissé à 0 GW… très brièvement, le dimanche, sans doute le

signe d’une grande confusion sur les interconnections.

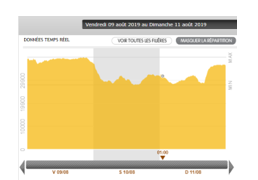

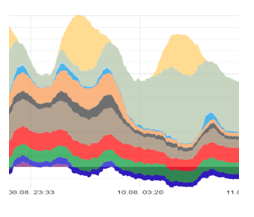

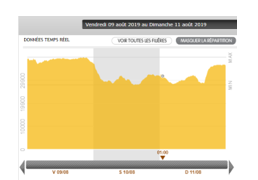

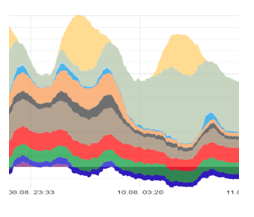

En

Allemagne, c’est la même chose. Le vent est en bleu gris : arrêt du

charbon, et du lignite (gris et noir)… et même, apparemment, de

certaines fermes solaires. Mais les Allemands, comme à leur habitude,

résolvent leur problème en partie par l’export (partie négative de la

courbe). En fait, ils ne conservent de pilotable quasiment que le

nucléaire (en rouge) et la biomasse (en vert). (voir Energy charts du

site de Frauenhofer Institute). Au plus fort du Soleil et du vent, près

des deux tiers du mix était composé de producteurs diffus et volatiles.

Cela

ne marche probablement que parce que l’Allemagne a des interconnections

multiples avec les réseaux de ses voisins, moins ENRisés, qui lui

sauvent la mise pour garder un réseau stable.

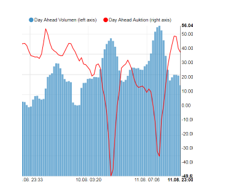

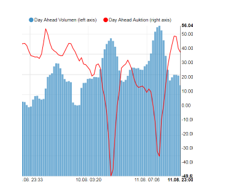

Mais cela ne leur a pas rapporté beaucoup…

Les prix ont chuté vertigineusement en négatif… Pauvres Allemands qui subventionnent l’électricité de leurs voisins…

Accessoirement, le récent

black out partiel en Angleterre

est survenu le 9 août à 18h… Il y a sans doute de nombreuses causes,

dont la foudre, mais l’une d’elles est certainement la vulnérabilité du

réseau pendant la montée en puissance du vent : l’Angleterre a le plus

grand taux de pénétration de l’éolien en Europe.

Cette situation montre bien la situation dangereuse dans laquelle on

met notre alimentation électrique, (et pas seulement à la pointe

d’hiver, où nous risquons de manquer de capacité) ; or nous n’avons que

25 GW de solaire et d’éolien. Il est question de passer à 90 GW ! Et

nos voisins ont les mêmes objectifs !

Extrapolation à un scénario 2035

Quelques considérations techniques

Peu de gens se rendent compte de la prouesse réalisée par les

ingénieurs concepteurs et gestionnaires du réseau électrique :

équilibrer en permanence, et en tous points, l’offre et la demande. Les

écarts peuvent se traduire par des écarts de la fréquence, de la

tension, des surcharges de ligne, qui en se déconnectant par protection,

mettent tout en danger… Et il y a d’autres paramètres, peu connus du

grand public, qu’il faut absolument contrôler eux aussi, comme la

puissance réactive.

Pourtant, tous les jours, la demande varie fortement entre creux et pointe : c’est gérable car très prévisible.

L’ajout de sources aléatoires diffuses qui de plus ne peuvent jouer

de rôle stabilisateur (une éolienne ou un panneau solaire n’ont pas

d’inertie comme un groupe turboalternateur de 1000 MW…) rend la gestion

difficile. On peut bien sûr ajouter des équipements pour limiter les

risques : c’est coûteux, et source de complexité supplémentaire. Pour

pallier tout cela, certains proposent même de faire tourner à vide de

vieilles centrales à charbon ou nucléaires…

En outre, les variations de la demande, très prévisibles, peuvent

être amplifiées par les variations de l’offre aléatoire, qui ont un

moindre caractère de prévisibilité.

Projetons-nous en 2035 avec un cas de figure comparable à celui

des 10 et 11 août, c’est-à-dire un coup de vent d’un jour, avec zones

orageuses.

Nous aurons 5 fois plus de solaire et trois fois plus d’éolien ;

entre 8 h et midi le Soleil grimpera de 25 GW et l’éolien de 15 GW de

vendredi à samedi, soit 4O GW au total… Et la consommation baisse… 46

GW, ce n’est plus possible, c’est plus que d’arrêter tout le reste… Or

il faut conserver de la réserve tournante : la preuve, il faudra

ré‑accélérer à fond la caisse les centrales pilotables le dimanche, car

le vent tombera.

Revenons au samedi ; il faudra donc arrêter des éoliennes et des

panneaux solaires, (et ce n’est pas aussi facile qu’on le pense,) en

même temps que baisser au minimum presque tout le parc nucléaire.

À l’inverse, le dimanche après-midi, il faudra réactiver

progressivement toutes les centrales pilotables précédemment en service,

dans un temps relativement court, tout en gardant l’équilibre du réseau

en tout point.

Or nous sommes en pleine perturbation météo, il y a de l’orage dans

certaines régions… Pas de chance, la foudre tombe sur un poste de

transformation de 400 000 V… (c’est peut-être ce qui est arrivé en

Angleterre). Ce serait déjà critique sur un réseau stable ; mais en

pleine montée ou descente rapide des centrales pilotables et de la

multitude de production diffuse, c’est la catastrophe. Pas de marge de

manœuvre. La fréquence monte ou baisse au-delà des normes ; les

protections automatiques des équipements de production réagissent.

Black out.

Or, tous les pays européens auront fait exactement la même chose que

nous en 2035 (parfois en pire, voir l’Espagne) en matière de mix

électrique et contrairement aux idées reçues, la météo est souvent la

même sur l’ensemble de l’Europe. La gestion des interconnections est

délicate, car transnationale (problèmes de langues, d’ego, ou même

financiers) alors que les réactions doivent être instantanées. La

probabilité est forte que tout le réseau européen s’écroule comme un

château de cartes.

Mais connecter ou déconnecter un équipement de production n’est jamais une opération simple. A fortiori en cas de black out.

La suite est un cauchemar. Les éoliennes devront se mettre illico en

sécurité par vent fort : dès qu’elles sont coupées du réseau, leurs

pales doivent se mettre en drapeau et freiner instantanément. Imaginons

que le dispositif soit fiable à 99,9 % ; cela vous paraît pas mal ? Eh

bien sur les 15 000 éoliennes en service en France, 15 verront leurs

pales partir en orbite. Espérons que personne ne sera à proximité.

Les panneaux solaires : le Soleil ne s’arrêtera pas de briller pour

autant là où il n’y a pas d’orage. Pour les multitudes d’onduleurs, y

compris chez les particuliers, en principe, cette situation de coupure

du réseau, avec risque de surchauffe, voire d’incendies… est prévue. En

effet, tous sont équipés de dispositifs qui ouvrent leur circuit en cas

de problèmes sur le réseau. (Car les volts restent, eux, localement, aux

bornes des panneaux, tant que le Soleil brille !) C’est indispensable

pour la sécurité de l’installation, du réseau, et surtout des personnes

appelées à travailler sur le réseau. Comment être sûr que ces centaines

de milliers de dispositifs vont tous parfaitement fonctionner ? Que

certains bricoleurs du dimanche n’ont pas voulu « améliorer » leur

installation ?

Les grosses centrales thermiques doivent réussir aussi instantanément

leur « îlotage », en cas de coupure du réseau, c’est-à-dire se mettre

en position de circuit fermé, n’alimentant que leurs propres besoins.

C’est toujours délicat. En cas d’échec, c’est l’arrêt complet, et de

longues heures pour redémarrer, et pour les centrales nucléaires, c’est

compter sur le diesel de secours pour assurer le refroidissement…

Coté utilisateurs, on peut avoir une idée à partir de la situation du

9 août en Angleterre : bouchons sur les routes en absence de

signalisation, des centaines de milliers de personnes coincées dans les

transports ferroviaires… des urgences sanitaires impuissantes…

Et les voitures électriques n’auront qu’un temps… celui de l’autonomie de leur batterie.

Pour les hôpitaux, ceux dont les diesel de secours seront un peu

lents à démarrer (il y en aura) déploreront des morts en salle

d’opération.

Le redémarrage sera laborieux, surtout parce qu’il faudra vérifier

que les milliers d’éoliennes et de panneaux solaires sont dans des

configurations de sécurité, pour eux et pour les réseaux. En outre, la

majorité des éoliennes et des panneaux solaires ne peuvent démarrer sans

être connectés à un réseau stable ; ils ne seront d’aucun secours pour

le redémarrage.

En réalité, personne n’est en mesure actuellement de prévoir ce qui

peut se passer dans un tel cas sur un réseau européen totalement à

majorité d’ENR aléatoires et diffuses. Il est facile de démontrer que

tous les récents incidents ou quasi incidents ayant survenu sur les

réseaux (Europe, Australie, New York…) ont des causes initiales diverses

: arrêt d’une grosse centrale, erreur de mesure, perte d’une ligne

haute tension… sans préciser que la situation a été rendue plus

difficile à gérer du fait de variations rapides de la puissance délivrée

par le vent et le Soleil.

D’ici 2035, la technologie peut évoluer… ou pas. Et 15 ans, c’est peu

pour l’investissement industriel. Et même dans ce cas, il faudra

inclure le coût des équipements supplémentaires rendus indispensables

dans le coût de l’électricité ENR.

Avant de développer les ENR intermittentes à hauteur de 90 GW, il faut d’urgence étudier vraiment,

à partir de situations concrètes,

les risques liés à la sécurité du réseau électrique car les études de

référence de RTE, utilisant des méthodes probabilistes, ne permettent

pas de statuer et elles ne tiennent pas compte de l’évolution des

réseaux interconnectés voisins.